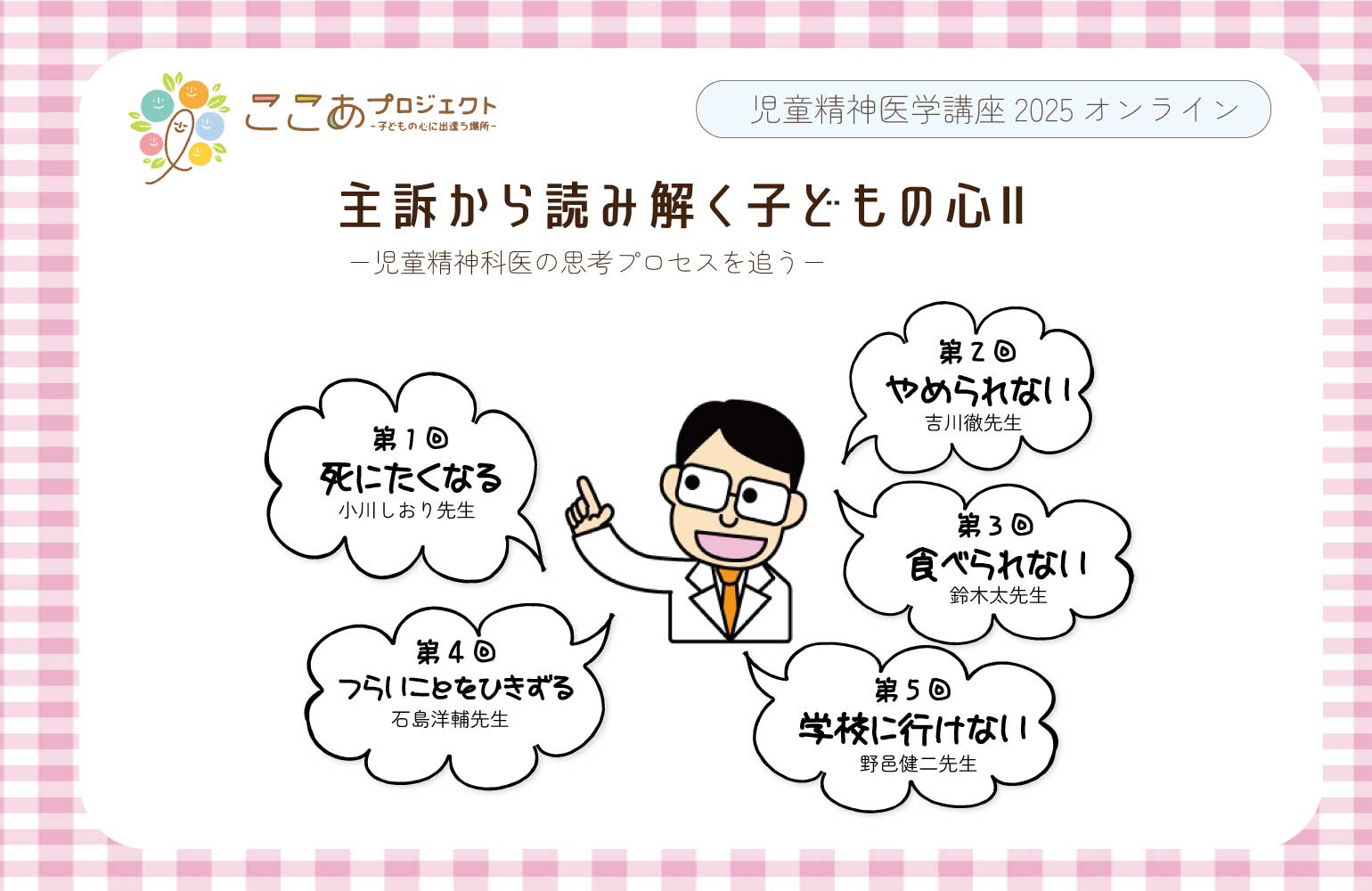

児童精神医学講座2025

ここあプロジェクト主催 児童精神医学講座2025

「主訴から読み解く子どもの心Ⅱ ~精神科医の思考プロセスを追う~」

2025年10月~2026年2月(全5回開催) 第一or第二金曜日19時半~21時 オンライン ※見逃し配信あり

同じ主訴でも、異なる疾患やアプローチが見えてくることがあります。主訴に関わる疾患をあなたはいくつ思い浮かべることができるでしょうか。また同じように見える症状の違いがわかるでしょうか。鑑別に必要な精神症状学も含めてお話しいただく予定です。

プログラム詳細:

第1回 10月3日(金) 「死にたくなる」講師 小川しおり先生(名古屋大学総合保健体育科学センター)

「死にたい」「自分を傷つけてしまう」と訴える子どもたちの背景には、単なる衝動性ではない深い孤立感や、

発達特性に基づく対人関係の困難、家庭や学校でのプレッシャーが潜んでいることがあります。本講義では、

うつ病や発達障害をはじめとする鑑別の視点を整理し、どのように主訴を受け止め、支援の糸口を探ってい

くかを解説します。また、学校現場での対応にも触れ、精神科学校医の立場からの事例紹介を通して、医療

と教育の有効な連携のあり方を考えます。

第2回 11月7日(金)「やめられない」講師 吉川徹先生(愛知県西三河福祉相談センター)

「スマホやゲームがやめられない」と悩む子どもたち、そして「依存症ではないか」と不安を抱く保護者たち。

その背景には、発達特性や情緒の不安定さ、孤独感や逃げ場のなさといったさまざまな要因があります。講

師はネットやゲームが現代社会での“生活技術” であり、排除ではなく使いこなす力を育てる視点の重要性

を説いています。本講義では、単なるネット・ゲーム依存とせず、現代の子どもたちのリアルな困りごとと

して受け止め、関係性を保ちつつ現実的で建設的な支援のあり方を探っていきます。

第3回 12月5日(金)「食べられない」講師 鈴木太先生(上林記念病院こども発達センターあおむし)

「食べられない」「決まったものしか食べない」といった主訴は、時に身体の問題よりも、子どもの心の不安

や発達特性の表れであることがあります。本講義では、神経性やせ症(拒食症)に限らず、近年注目される

ARFID(回避・制限性食物摂取症)にも触れながら、食の困難の背景にある心の動きや環境要因について解

説します。保護者や学校との関係性の中で、無理をさせず、しかし身体的危機を放置しない対応の工夫につ

いて実践的に考えていきます。

第4回 1月9日(金)「つらいことをひきずる」 講師 石島洋輔先生(刈谷病院)

「つらいことが忘れられない」「人間関係が怖い」—こうした訴えの背景には、過去の傷つき体験や、繰り返

されるストレスへの反応があるかもしれません。傷つきの経験を抱えた子どもにとって、どのような関わり

が「安全基地」となり得るのか、支援者ができること・してはいけないことについても、講師のトラウマ治

療の経験をもとに臨床実例を交えて検討していきます。支援に携わる私たちが“つらさをひきずる” という

状態にどう寄り添い、どう支えるかを学ぶ貴重な機会となるはずです。

第5回 2月6日(金)「学校に行けない」 講師 野邑健二先生(名古屋大学心の発達支援研究実践セン

ター)

「学校に行けない・行かない」という主訴は、教育現場で最も深刻なテーマのひとつです。発達障害や不安症、

家庭内の葛藤、学業・対人面でのつまずきなど、多様な背景があり、医療の関わりが有効なケースもあれば、

制度や周囲の支援体制の限界が子どもたちを追い詰めている場合もあります。地域によっては通級や支援学

級の利用に診断書が必要とされるなど、医療への依存が高まる一方で、専門機関への相談率は依然として低

いままです。本講義では、現場で求められる支援の形を、多職種連携の視点から再考します。

本研修の参加条件:

子どもの心の支援に携わる職業人(有資格者あるいは勤務先を持つもの)、学生・大学院生。

参加料金:

一般料金 全5回 15,000円

※ 8月31日までの早期申込で、チケット1,000円引きです。

学生料金 全5回 10,000円